禅宗

| 禅宗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 汉语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 汉语 | 禅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 字面意思 | 依坐禅、禅立名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 别称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 汉语 | 达摩宗、佛心宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 汉字 | 禅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 旧字体 | 禪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 佛教 |

|---|

|

|

佛教大纲 |

| 中国禅宗 |

|---|

|

|

|

禅宗为大乘佛教流传于东亚的一支佛教宗派,由南天竺禅师菩提达摩(一作达磨)传至中国。禅宗原本是指以“坐禅”为中心的修行集团,后来专指达摩一系的禅修集团[1][2]。达摩的禅宗经牛头法融、黄梅弘忍的发展,大成于六祖曹溪惠能,成为一支具有独特精神意趣的宗派,又称达摩宗、佛心宗。宋朝以后,禅宗以自家为“宗门”,馀宗称“教门”。宗门一词出自禅林,据《楞伽经》所说“佛语心为宗,无门为法门”,自称为“宗门”[3]。

在中国历史,禅宗发展可分成四个时期,由菩提达摩至中国开始,至惠能大宏禅宗为止,此为禅宗的开始,可称为早期禅宗。由六祖惠能门下,洪州、石头二宗,发展为五宗七派(临济宗黄龙派和杨岐派、法眼宗、曹洞宗、云门宗、沩仰宗),此为禅宗的发展期,时间约当晚唐至南宋初。自南宋初年临济宗大慧宗杲起而倡“话头禅”,曹洞宗宏智正觉倡导“默照禅”,至于明朝中晚期,此为禅宗的成熟期,又可称为中期禅宗。至于明朝中叶净土宗兴起,此时佛教的特色为禅净合一,与儒、释、道三教合一,禅净合一的影响,使得当时的僧人唯以参话头、念弥陀为主,禅宗逐渐失去创新的生命力,为禅宗的衰落期,又称为晚期禅宗,始于晚明至清朝结束为止[4]。清末民初之际,有鉴于佛教的衰微,虚云大师起而中兴禅宗,为近代禅宗中兴之祖。

禅宗最盛行的流播地区主要为中国江南以南,集中于两湖、两江、广东、福建一带。禅宗在中国佛教各宗派中流传时间最长,影响甚广,至今仍延绵不绝,在中国哲学思想及艺术思想上有着重要的影响。自唐代创立后流传于中国、日本、朝鲜半岛、越南等汉字文化圈地区,至今不衰,二次世界大战后,日本铃木大拙至美国弘法,禅宗在欧美颇受欢迎,因而将禅宗的影响力推至世界各地。禅宗祖庭为嵩山少林寺[5]、黄梅东山寺[6]、曹溪南华寺[7]。

历史与谱系[编辑]

宗宝本《六祖法宝坛经》所记禅宗祖师(南宗谱系):菩提达摩,慧可,僧璨,道信,弘忍,惠能。

杜朏《传法宝纪》所记禅宗祖师(北宗谱系):菩提达摩,惠可,僧璨,道信,弘忍,法如[8]、神秀。

李华《故左溪大师碑》所记禅宗源流:

- 菩提达摩禅师,传楞伽法。八世至东京圣善寺弘正禅师[9],今北宗是也。

- 又达摩六世至大通禅师,大通又授大智禅师,降及长安山北寺融禅师[10],盖北宗之一源也。

- 又达摩五世至璨禅师(应作“忍禅师”),璨(应为“忍”)又授能禅师,今南宗是也。

- 又达摩四世至信禅师,信又授融禅师,住牛头山,今径山禅师承其后也。

现存禅宗最早的西天法统说纪录,出自689年的《唐中岳沙门释法如禅师行状》。文中引〈庐山出修行方便禅经统序〉云佛陀传法阿难,阿难传末田地,末田地传舍那婆斯。行状又称菩提达摩绍隆此宗,入魏传授其法[11][12]。

谱系[编辑]

| 禅宗衍生宗派 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

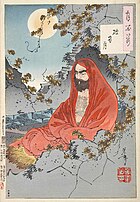

宗义概述[编辑] 禅宗的“禅”字由梵语“禅那”(dhyāna)音译而来。禅那是六波罗密之一,意译为“静虑”、“思维修”[13]。定(三摩地)是指修行者高度集中精神,缘一对象作思惟而达到心一境性。禅那一词指色界诸定的境界而言。 有两种进入禅那境界的方法,也就是奢摩他(Śamatha,寂、止,属定学)与毘婆舍那(vipaśyanā,照、观,属慧学)[14]。禅宗把禅视作定、慧之通称,修悟佛性(本来自性清净心)的方法。[15] 禅宗祖师为令学人悟入第一义谛(真如佛性、自性清净心),会运用特别的教学方法引导,称作“机锋”[16]。其要旨为:“教外别传,不立文字;直指人心,见性成佛”,意指禅宗于教门外别有所传,不假文字,直指清净本心,令见佛性而开悟[17][18] 。然“见性”并非事毕,而是才刚刚踏入佛道的“无门之门”,真正懂得“空性”的真实义,由此“悟后起修”,一直到净除二障: 烦恼障与所知障后,成就佛果。 印度源流[编辑]达摩禅法,以习《楞伽经》为主,与印度的如来藏学派有著很深的关系。 说一切有部的修行观[编辑]佛教从释迦牟尼开始,就追求著如何脱离轮回,进入没有苦恼的自由境界(涅槃)的方法。能够达到这种境界,即称为证悟,又称菩提,或觉(bodhi)。证悟又分成声闻弟子的初步证悟,与佛陀的最终证悟〈正等正觉,samyak-saṃbodhi〉等不同的位阶。 说一切有部将听闻、思惟佛陀所说的教理,称为闻慧和思慧。在闻慧和思慧之后,必须真正实践与体验到佛陀的教理,这个过程称为修慧。在修行过程中,会得到各种不同程度的证悟,分成须陀洹(得法眼净)、斯陀含、阿那含、阿罗汉等。到了最后,脱离一切烦恼的最终证悟,称为阿罗汉果或无学果,得此证悟的圣者即是阿罗汉,或称漏尽者。 借由修行五停心、四念住,进入禅那,观察五蕴无我,断除烦恼,得到证悟。 中观学派的修行观[编辑]以龙树为开端的中观派,观察一切法——生灭的、不生灭的,世间的、出世间的,皆是如幻如化。如幻如化的一切法,但唯假名(假施设义),依缘起相待而有,而自性毕竟空。 唯识学派的修行观[编辑]唯识派主张“境空识有,万法唯识”,一切现象都是以阿赖耶识为所依,因三自性而变化显现。修行方法是依妄分别识的有,遮遣外境的非有;再依外境的非有,了悟识也不可得──最终境空心寂,契入真如。 唯识学分成真心与妄心两派。真心一派特别强调如来藏的作用,在中国最早出现的唯识派传承,即地论师,与真心一派相近,主张心性本来清净,但因外在烦恼才不清净。透过修行净除烦恼,即能找回这个本来的清净真心。妄心派主张心性是带有烦恼的杂染,唯妄非真,清净法的无漏种子是附属的。成佛之因的无漏种子要不断熏习,逐步修行,才能转识成智,得到证悟。 如来藏学派的修行观[编辑]如来藏学派主张有一灵明常住不空之体,称为如来藏,是一切众生本自具有、与佛同等、本自清净的心性,因此也叫做佛性。修行就是找回这个心性本净的状态。 禅宗的早期发展[编辑]达摩之前的禅法[编辑]在达摩之前,已有禅法的教授。安士高、鸠摩罗什、佛陀跋陀罗等僧人,将禅定修行的佛教经典引入中国。安士高为佛教初传,东汉时期从安息国前来的僧人,其禅经或禅要之译籍,有《安般守意经》、大小《十二门经》、《大道地经》等。东晋时,鸠摩罗什在关中传出了《坐禅三昧经》、《禅法要解》,佛陀跋陀罗在庐山译出《修行方便禅经》、《观佛三昧经》。 在南北朝时代,教授禅法的有不少是来自罽宾的僧人,如昙摩蜜多、求那跋摩,汉地的禅师有佛大先禅师的弟子沮渠京声,跋陀禅师弟子僧稠(和达摩、慧可同时代),天台宗的慧思(和慧可同时代)、智𫖮(和僧璨同时代)等等。 菩提达摩与楞伽宗[编辑]公曰。弟子闻达摩初化梁武帝。帝问云。朕一生造寺度僧。布施设斋。有何功德。达摩言。实无功德。弟子未达此理。愿和尚为说。师曰。实无功德。勿疑先圣之言。武帝心邪。不知正法。造寺度僧。布施设斋。名为求福。不可将福便为功德。功德在法身中。不在修福。 《六祖坛经·决疑品第三》禅宗早期的先驱者或可称为楞伽师,在宗义上,他们与南印度的如来藏学派有密切的关系,在修持上,他们重视头陀行与禅定。菩提达摩于中国南朝刘宋时,乘商船到达广州。后以求那跋陀罗所译四卷《楞伽经》教授弟子,属当时的楞伽师之一。达摩禅师将楞伽经传至中国北方,以“忘言、忘念、无得正观”为宗,专重念慧不在话言,形成摄论师外讲述楞伽经的另一流。[19] 传说达摩到广州时,南海刺史萧昂,写了一道奏表,上报梁武帝。达摩亦闻说梁武帝信奉佛法,于是至建康(今江苏南京)与其谈法。当时梁武帝一心钦慕佛法,不论是建寺、造经、供僧,皆不遗馀力,因而自认很有功德,不知道离相妙修,以求佛果。达摩却一语道破,告诉梁武帝毫无功德(事实上只有福报而已)。因双方会晤不契,达摩“一苇渡江”,在河南嵩山少林寺的山洞中面壁九年,等待传人。 后传二祖慧可(487年—593年)、三祖僧璨(?—606年)、四祖道信(580年—651年)、五祖弘忍(602年—675年)、六祖惠能(638年——713年)。 早期禅宗强调不立文字,意在“不立名相”[20]。其主要精神出于《楞伽经》[21]。禅宗所追求的是“向上一路,千圣不传”[来源请求]的第一义,这种义是离一切语言文字相、心缘相、分别相的。语言文字只是作为所显义理的媒介,真正的义理是不可以语言文字来用表达的[22]。故佛教提倡“依义不依语”,破除对语言文字上的执着[23],所谓“不立文字”即依此理而成[24][25][26]。 禅宗另一个源流则是受到三论宗与天台宗影响,在中国南方地区所发展出的般若南宗,其领导者为牛头法融,因此又称牛头宗。禅宗四祖道信,结合了楞伽宗的清净佛性说与牛头宗的中观看法,遂形成了中国独特的禅宗宗派。

达摩、慧可相以楞伽密传法印,故二祖有《楞伽经》四卷,可以传法印心,而三祖僧璨,则有《信心铭》一卷,四祖以下别开牛头禅,五祖以下惠能神秀之壁书,尤为开中国千载以来未有之宗风,此为中国禅宗大转变。从斯南顿北渐分河饮水,后北渐传于日本,其旨趣为南禅相悖,一花五叶遍传[27]。 求那跋陀罗译出《楞伽阿跋多罗宝经》四卷,后菩提达摩以此四卷《楞伽》传授门徒,为禅宗的开端。之后菩提达摩进入中原后,传法至四祖道信,于黄梅双峰山传授禅法,道信法师受三论宗、天台宗的影响,一改以楞伽印心的传统,开始以《文殊说般若经》传授门徒。门下五祖弘忍,住凭墓山传法,因凭墓山在双峰山之东,故号称东山法门。弘忍大师开始以《金刚经》及《大乘起信论》传授门徒。后由惠能大师承继法印衣钵,为六祖,又称南宗、曹溪宗、曹溪禅。与此同时弘忍大师的门下上座神秀大师推广渐悟禅法,称北宗。惠能、神秀两派皆有门徒,时称南能北秀;后曹溪门人神会大师将南宗传至洛阳,获得公家的认证,北宗遂衰。 僧璨与《法华经》[编辑]道信的黄梅禅[编辑]在道信之前,禅宗祖师多是苦行僧,精进梵行,修头陀苦行,门徒不多,但是道信改变了这个作风,开始以佛寺为中心来向檀越大众广泛传授禅法,禅宗大振。 道信受到天台宗及三论宗的影响,将般若中观学与念佛法门融入楞伽经的传统中,开始以《文殊说般若经》结合《楞伽经》教授门徒。 牛头禅[编辑]牛头宗为三论宗的旁支,始于法融大师,为牛头初祖。传统上认为法融大师为禅宗四祖道信之徒,但是经后世考证,两人的年代不相当,应是误传。因此牛头宗是由三论宗旁出,在江南独立发展的地区性独立教派。但是因为与禅宗理念相近,所以逐渐融合在一起。 弘忍的东山法门[编辑]弘忍大师以《金刚经》取代《楞伽经》与《文殊说般若经》,作为传法的核心。 南顿北渐[编辑]五祖寺中曾经发生过著名的禅宗作偈之事。因五祖弘忍年事已高,急于传付衣法,遂命弟子作偈以呈,以检验他们的禅修水平。 此后,弘忍招惠能登堂入室为其宣讲《金刚经》,并传衣钵,定为六祖,受命南归[35]。此后禅宗分为南顿北渐。 北宗禅[编辑]弘忍坐化后,神秀到北方传教,教义传遍西京长安、东京洛邑,并曾获得武后、中宗、睿宗三帝之皈依,有“两京法主、三帝门师”[36]之尊号,谥大通禅师,当时与其同修惠能分庭抗礼,有南能北秀之称[37],是为北宗禅。 禅宗的成熟期[编辑]六祖惠能的曹溪禅[编辑]  惠能归岭南后,于唐高宗仪凤元年(676年)正月初八到广州法性寺。印宗法师在该寺内讲《涅槃经》之际,“时有风吹幡动,一僧曰:风动;一僧曰:幡动;争论不休,惠能进曰:不是风动,亦非幡动,仁者心动”。印宗闻之竦然若惊。知惠能得黄梅弘忍真传,遂拜为师,并为之剃度。[38] 次年,惠能到曹溪宝林寺(今广东韶关南华寺),弘扬禅宗,主张“顿悟”,影响华南诸宗派,人称“南宗”,在此传法长达37年之久。当时,六祖惠能的同门师兄神秀,主张“渐悟”,在华北势力颇盛,号称“北宗”。神龙元年(705年),武则天和唐中宗即遣内侍薛简往曹溪召其入京。惠能以久处山林,年迈风疾,辞却不去。薛简恳请说法,将记录带回报命。中宗因赠摩纳袈裟一领及绢五百匹以为供养。并命改称宝林寺为中兴寺,由韶州刺史重修,又给予法泉寺额,并以惠能新州故宅为国恩寺。 惠能的禅法以定慧为本。[39] 他又认为觉性本有,烦恼本无。直接契证觉性,便是顿悟。他说自心既不攀缘善恶,也不可沉空守寂,即须广学多闻,识自本心,达诸佛理。因此,他并不以静坐敛心才算是禅,就是一切时中行住坐卧动作中,也可体会禅的境界。[40] 惠能又曰“先立无念为宗”,“佛法在世间,不离世间觉。”[41] 所谓无念,即虽有见闻觉知,而心常空寂之意。“自心归依自性,是皈依真佛。自皈依者,除却自性中不善心、嫉妒心、谄曲心、吾我心、诳妄心、轻人心、慢他心、邪见心、贡高心及一切时中不善之行,常自见己过,不说他人好恶,是自皈依。常须下心,普行恭敬,即是见性通达,更无滞碍,是自皈依。”[41] 禅宗从达摩始百余年间皆以《楞伽经》相印证,故亦称为楞伽宗。达摩的三传弟子道信开始兼以《金刚经》等经为典据,到了惠能即以文句简单的《金刚经》义代替了《楞伽经》,其目的在于摆脱名相烦琐的思想束缚,而单刀直入求得开悟[42]。 惠能主张教外别传、不立文字,提倡心性本净、佛性本有、直指人心、见性成佛,这是世界佛教史尤其是中国佛教史上的一次重大改革。惠能以后,禅宗广为流传,于唐末五代达于极盛。禅宗对中国文化的发展具有重大影响。禅宗特点在于其高度的理性化,几乎完全没有神学气息。禅宗修持以定慧一体为特色。近代学者胡适在《荷泽大师神会传》中曾有考证印度禅的这二十八祖的法脉是后人杜撰的。敦煌本《坛经》宣称从原始七佛到惠能共四十世。在梵文中也没有印度禅宗二十八祖法脉的记载。近年来,中国大多数学者都认为《六祖坛经》的基本内容代表了惠能的思想,同时其中可能也有后人增益的成分。 唐玄宗开元二年(730年),在洛阳的明定南北总是非大会上,惠能弟子神会辩倒北宗,使得曹溪禅宗树立了全国性的影响[43][44][45]。 中期禅宗[编辑]六祖惠能的禅法,人称曹溪禅,门下悟道者共四十三人,各化一方,所谓“一花开五叶,结果自然成”。曹溪禅后分为曹溪北宗、曹溪南宗。曹溪北宗即为荷泽宗,曹溪南宗分化出石头宗、洪州宗两支,被认为是禅门正宗。 晚唐至北宋初期,共分临济宗、曹洞宗、云门宗、法眼宗、沩仰宗五宗,再加上临济门下分出的黄龙、杨歧两派,合称五宗七派(或称五家七派),为唐朝以后的佛教主流。但宋朝后,仅存临济与曹洞二宗。 宋宁宗时,依卫王史弥远之奏请,始定下江南禅寺等级,设禅院五山十刹,以五山位在所有禅院之上,十刹之寺格次于五山。五山为:径山寺、灵隐寺、净慈寺、天童寺、阿育王寺。 南禅家风[编辑]禅净之争[编辑]五代宋初法眼宗禅师永明延寿有《万善同归集》三卷传世,认为修行得道,可以由不同的方式觉悟[46],因此不能执著某一法门,而否定排斥其他法门。他的说法被后世引申,认为禅门与净宗,二者有互相扶助的关系,自力结合他力相结合,即禅定结合念佛方为最好最圆满的修行方法,即“禅净一致”[47]。相传为永明延寿大师所作的《念佛四料简偈》更明确地表达了这一理念[48]。但这份文献在历史上首次出现于元朝天如惟则撰写的《净土或问》,因此其真实性是有疑问的,并且它已经开始转向以净土为主轴的修行方式,与禅净双修的模式有所偏离。 南宋之后,禅净结合已成为禅宗内部的大趋势:曹洞宗长芦清了有《往生集》传世;云门宗契嵩“夜分诵观音名号,满十万声则就寝”[49];云门文偃的四世法孙仪怀作《劝修净土说》,其中更主张“净土兼修不碍禅”[50]。 明清禅宗[编辑]自南宋之后,禅宗衰微,明末憨山德清大师已有禅宗五家不振之叹,称临济宗风,独有紫柏真可大师可承续,然后继无人[51]。 至于民间,则以因莲池祩宏、蕅益智旭大师的倡导,以三教合一、禅净双修为主流。虽然说禅净双修,但实是以净土宗称名阿弥陀佛,求往生西方净土为主,已经不是原有禅宗宗风了。至于明朝中叶净土宗兴起,此时佛教的特色为禅净合一,与儒、释、道三教合一,使得当时的僧人唯以念佛坐禅为务,禅宗逐渐失去创新的生命力,为禅宗的衰落期,始于晚明至清朝结束为止。 明末临济宗,密云圆悟禅师,在浙江天童寺传授临济禅法。其弟子汉月法藏,作《五宗原》介绍禅宗五家,以圆相为万佛之祖,临济为正宗,但受到圆悟法师反对,作《辟妄七书》、《辟妄三录》以反驳。法藏弟子潭吉弘忍作《五宗救》,为法藏申辨,并认为《辟妄》诸书为伪书,加以批判。 清初,汉月法藏一派在南方得到一些人的支持。顺治帝爱好参禅,曾召海会寺憨璞性聪、浙江玉林通琇、木陈道忞、茚溪行森、旅庵本月、山晓本晰等入宫禁说法。 至雍正朝,清世宗苦读《金刚经》多年,雅爱禅法,跟随曾将《藏文大藏经》译成满文的章嘉国师习禅,向满族贵胄推行佛法,甚至传授其四子弘历(乾隆帝)。世宗本人对禅学颇有研究,自诩为禅宗血脉,法号“圆明居士”,把古德参禅语要编辑成《雍正御选语录》共十九卷。对取缔异端方面,世宗编写了《拣魔辨异录》,以上谕,要求各行省、郡县官吏对汉月法藏、潭吉弘忍一系的僧人强迫改宗。 清代,宁波天童寺与镇江金山寺、常州天宁寺、扬州高旻寺并为禅宗四大丛林。 近代临济宗祖师,皆上溯至明朝龙池幻有,曹洞宗的法脉传承,多是无明慧经的寿昌法系。德清虚云禅师为中国曹洞四十七代,临济四十三代,云门第十二代,法眼第八代,沩仰第八代。以一身而兼禅宗五宗法脉,其禅功和苦行倍受称赞。 汉字文化圈各地[编辑]台湾禅宗[编辑]禅宗在明朝末年,随著闽南移民进入台湾,当时的禅师不拘于伽蓝,也常常驻于天后宫、城隍庙等为住持,展现了台湾民间信仰的包容性,如关渡宫、松山慈祐宫、北港朝天宫等名庙均是禅宗僧人所建。台湾日治时期,日本佛教的禅宗由日本传入。在战后,随著国民政府到达台湾的外省移民,再度将中国系统的禅宗带入台湾,如百丈山力行禅寺、十方禅林、法鼓山、佛光山、中台禅寺等。今人法鼓山圣严法师,即同承曹洞宗与临济宗法脉传承。 日本禅宗[编辑] 日本禅宗,于镰仓时代自中国传入,由于获得镰仓幕府支持,形成日本特有的佛教禅宗系统。以武士身分取代平安时代的贵族执政,幕府将军崇尚以“忠君、节义、廉耻、勇武、坚忍”为核心的思想,结合儒学、佛教禅宗、神道教,形成日本武士阶层的道德规范“武士道”。日本的茶道、花道、武道、传统文学等,皆受到日本禅宗很大的影响。 1187年,日僧明庵荣西于中国天童寺虚庵怀敞禅师受传临济宗黄龙派心印,归国后大兴临济宗禅法,1202年创建京都建仁寺。1246年,南宋禅师兰溪道隆至日本,传入临济宗杨岐派禅法,并于1253年创建镰仓建长寺。1223年日本道元禅师入宋,从学于天童寺曹洞宗如净禅师门下,传回日本,1246年建立永平寺,提倡“只管打坐”,为日本曹洞宗的开始。日本禅宗现主要有曹洞宗、临济宗、黄檗宗(1654年福建临济宗黄檗山万福寺隠元隆琦应邀赴日所传)。 朝鲜禅宗[编辑] 9世纪初,中国禅宗开始传入朝鲜:

朝鲜现存最早的禅宗史书《祖堂集》二十卷,记述自迦叶以至唐末、五代共256位禅宗祖师的主要事迹及问答语句,而以南宗禅雪峰义存系为基本线索。 朝鲜世祖大王时期,重新修整佛教宗派,将曹溪宗、天台宗、总南宗(总持宗、南山宗)统称为禅宗,将华严宗、慈恩宗、中神宗(中道宗、神印宗)、始兴宗统称为教宗,从而确立了禅、教两宗的体系。 韩国曹溪宗起源于新罗末期创建的迦智山派等九山禅门,始祖为普照知讷,于松广寺开创曹溪山修禅社,倡导华严教观,著有《真心直说》,曹溪宗为韩国今日最大的佛教宗派。 越南禅宗[编辑]越南禅宗最早为灭喜禅派,为从三祖僧璨受禅法之天竺三藏毗尼多流支(又译“灭喜”)所创。后又有中国无言通禅派(观壁派)、云门宗、曹洞宗禅派等传至越南。 琉球禅宗[编辑]藏传佛教[编辑]北宗神秀门下普寂传人唐朝大乘禅师(又称摩诃衍,Mahayana),藏文称其为“和尚”(Hva-san)或“大乘和尚”(Mahāyāna Hva-san),在8世纪后期来到西藏传扬禅宗。初期取得巨大成功,但是遭到在西藏传法的印度僧人的质疑,后与莲花戒辩论,史称“顿渐之争”。“大乘和尚”所倡论点是,成佛之道应通过个人突发的顿悟,此顿悟来源于摒除包括善恶在内的一切思考。莲花戒认为任何人都不可能全部摒除思考,要求自己不作任何思考的本身就是一种思考;他坚持只有经过逐渐的修持,才能取得成就,批评顿悟派不别善恶,不积善行,幻想立地成佛,实为束手待毙。双方反复争辩,甚为激烈。大乘和尚曾一度占上风,但最后被判定败北,被驱逐出藏,回到沙州(今甘肃敦煌)[52][53];赤松德赞下令不得再修顿门法[54]。因为西藏君王刻意压抑汉传佛教的影响力,使得汉传佛教无法进入西藏。但是在西藏固有的大圆满、大手印传承中,仍然可以看出它受到汉传佛教影响的痕迹[55]。 现代禅宗[编辑]清末民初之际,有鉴于佛教的衰微,虚云大师极力复兴佛教,力主禅宗源流。虚云老和尚在修习临济,兼弘曹洞,又遥承了早已断流的法眼、沩仰、云门三宗,以一身修习禅宗五大支派,承前启后,融会了五宗禅修法门,为近代禅宗伟大宗师之一。沩仰宗第九代祖师,宣化上人于1962年来到美国加利福尼亚州弘法,把大乘佛法和汉传佛教带到了北美,并做了卓越的翻译佛经的工作。 世界禅与铃木大拙[编辑]20世纪初,铃木大拙向西方传播禅宗思想。铃木大拙所传播的禅宗思想更多是一种生活哲学,而非世界观哲学,更适合大众口味。 北美禅宗[编辑]日本曹洞宗致力在美国弘扬其“只管打坐”的默照禅法,得法洋人弟子无数。1957年8月在墨西哥库埃纳瓦卡,由墨西哥国立自治大学心理分析学系赞助,召开为期一周的“禅与心理分析”座谈会。参加这个座谈会的有铃木大拙和来自墨西哥、美国50名精神病学家和心理学家(大部分是心理分析学家)。来自韩国的曹溪宗78代传灯崇山行愿禅师,也在20世纪70年代弘扬曹溪禅(조계선),并在美国普罗维登斯首建禅中心并于1983年创立国际观音禅院,据称为西方最大禅门宗派,近百所禅中心遍布美洲、欧洲和亚洲。台湾法鼓山创办人圣严法师也将汉传中华禅法传到西方,1979年在纽约创立“禅中心”,亦即后来的“东初禅寺”。沩仰宗第九代祖师,宣化上人于1962年来到美国加利福尼亚州弘法,把大乘佛法和汉传佛教带到了北美,并做了卓越的翻译佛经的工作。 欧洲禅宗[编辑]禅宗思想与修行[编辑] 禅宗创始于南北朝来中国的印度僧人菩提达摩。他以佛教释迦牟尼佛“人皆可以成佛”的基础上,主张“人皆有佛性,透过修行,即可获启发而成佛”,后另一僧人道生提出“顿悟成佛”说。唐朝初年,僧人惠能承袭道生的“顿悟成佛说”,并将达摩的“修行”理念进一步整理,提出“心性本净,只要明心见性,即可顿悟成佛”的主张。 禅宗主张不立文字、直指人心,亦主张道在生活中,故世俗活动照样可以正常进行。禅宗认为,禅并非思想,也非哲学,而是一种超越思想与哲学的灵性世界。禅宗思想认为语言文字会约束思想,故不立文字。禅宗认为要真正达到“悟道”,唯有隔绝语言文字,或透过与语言文字的冲突,避开任何抽象性的论证,凭个体自己亲身感受去体会[56]。 禅宗为加强“悟心”,创造许多新禅法,诸如云游等,这一切方法在于使人心有立即足以悟道的敏感性。禅宗的顿悟是指超越了一切时空、因果、过去、未来,而获得了从一切世事和所有束缚中解脱出来的自由感,顿见本来面目、本地风光,从而“超凡入圣”,不再拘泥于世俗的事物,却依然进行正常的日常生活[57]。 禅宗不特别要求特别的修行环境,而随著某种机缘,偶然得道,获得身处尘世之中,而心在尘世之外的“无念”境界,而“无念”的境界要求的不是“从凡入圣”,而更是要“从圣入凡”。得道者日常生活与常人无异,而是精神生活不同。在与日常事物接触时,心境能够不受外界的影响,换言之,凡人与佛只在一念之差。 禅宗经典[编辑]禅宗原则上不立文字,并不注重经典权威,但仍依经中背后所含之真理修行,后期佛教徒讲究文字依据,故多观典籍,目前禅宗门徒最主要研读《心经》、《金刚经》、《六祖坛经》等。还有《达摩四论》等论典,亦受人崇。 早年禅宗曾以《楞伽经》印心,后来又以《金刚经》印心,《金刚经》遂成为禅宗宝典。《六祖坛经》反映出惠能思想及早期禅宗面貌,故为禅宗所推崇,《维摩经》亦为不少禅师所力荐。至于现代,《楞伽经》、《楞严经》、《金刚经》、《华严经》、《法华经》、《维摩经》、《圆觉经》、《涅槃经》等亦为禅门推崇学习。 禅门三关[编辑]

修行方法[编辑]作为汉传佛教中的重要宗派,禅宗僧侣除了必须遵守通行的持戒、清规、夏居等规定外,还有一套独特的修行方式。 坐禅[编辑] 禅宗注重实修与实证,其中坐禅为禅宗主要实践方式。坐禅时,必须调节饮食、睡眠、身、息、心(调五事)[58],并戒定慧三无漏学中实以定为中心。禅宗认为,佛典浩如湮海,其中境界为超越世出世间法。非言语可及、推理可得,只有通过禅定才可证知[59][60][61][62]。不过仍然有高僧反对坐禅,唐朝荷泽神会大师即极力反对坐禅。他认为坐禅沉空滞寂,不见自性。 圭峰宗密将禅定分类为下列五种:外道禅、凡夫禅、小乘禅、大乘禅、最上乘禅(如来清净禅)。

以上三种法门,大小乘禅乃最上乘禅皆备。法无优劣之分,选择适合自己的修行方法即为良法[69]。亦不须拘泥,可同时修二法或三法。 禅坐的目的是为了达到“观身不净,观受是苦,观心无常,观法无我”(四念处观)的境界[70],而且必须常修定慧,与佛法相应,方才为真正坐禅。而坐禅摄心至澄明境界时,即应忘却坐禅,切不可自行得意或有分别心[71]。 公案[编辑]

公案为禅宗独特的教学手段和方法,广义上的公案为古代考试题目,后特指为佛教高僧考验僧众的题目。由于公案的故事情节多彩,且其含义深参,因此禅师喜欢讲述公案情节,以考听者的佛教修行水平。从而对闻者的思维进行引导和分析,并给学生有个参悟机会。通常情况为禅师用极混扰人的话引人说话,普通僧众若心随话转,落到能所对立,或名相,或常断见上去了,即露马脚,或被高僧揪住,甚至继续逼迫,使错误昭显,从而使人知错而改。著名的禅宗公案典籍为《碧岩录》、《五灯会元》等。 参公案的风气一直远远流传,乃至当代,嵩山少林寺每年都举行禅宗公案,引众多僧侣及佛学爱好者讨论学习[73]。比如2009年辨禅比赛的决赛题目即为“达摩面壁,背向何处?”[74] 默照禅与话头禅[编辑] 至南北宋之际,曹洞宗门下宏智正觉禅师,鉴于临济宗叫人看话头、看公案,流于空疏,故起而倡以静坐为主的默照禅,但大慧宗杲认为曹洞宗只教人静坐,不求妙悟,是“默照邪禅”,对此宗大加批评。宏智正觉门下也后继无人,在南宋后,影响力就变得非常的小。 临济宗杨歧派门下的大慧宗杲对当时的禅宗,提出两大弊病:一种是好打高空,在公案及言语机锋上逞能,另一则是只知静坐观心的“默照邪禅”[75]。他进而提倡所谓的话头禅〈又称看话禅〉,要人以参赵州禅师的无字话头。“只这一(无)字,便是断生死路头底刀子也。妄念起时,但举个无字,举来举去,蓦地绝消息,便是归家稳坐处也。”“千疑万疑,只是一疑。话头上疑破,则千疑万疑一时破,话头不破,则且就上面与之厮崖。若弃了话头,却去别文字上起疑、经教上起疑、古人公案上起疑、日用尘劳中起疑,皆是邪魔眷属。” 大慧宗杲的话头禅后成禅宗主流,但是到了明清之后,净土宗兴起,禅宗逐渐与净土宗合流,形成一股新的趋势。 [来源请求] 禅宗文化[编辑]民间禅宗信仰[编辑]中国佛教发展到明代,社会则出现了大量的民间信仰教门。在此之前,民间教派中的弥勒教、摩尼教与白莲教占主要地位;但自明代中叶至民末则出现了许多教派。他们在教义、组织、仪式等方面已经区别于原来的民间教派。其中规模最大的、与禅宗最为密切的民间教派为明朝北直隶军人罗清所创的罗教,也被称为无为教和罗祖教。 罗教结合了佛教禅宗和道教中的许多教义和传统[76]。从禅宗中,罗教吸收了“心造一切”的概念,认为人的苦难是由于心欲造成,因此罗教追求无为、弃欲,以达到最高的内心状态。罗教在一开始的时候就自称为禅宗的一支。同时他还从道教吸收了道玄来解释世界的形成。其认为世界是从真空家乡中形成的,并演化为世界万物。由此外部世界不是禅宗的教义中那样从内心产生的,而是外部事实的。 佛教的佛并未有审判人的权力,一切依照因果业报施行。罗教制造了一个至高无上的偶像崇拜:无生父母,其神是所有生物的主宰,尤其在人死后有判决人的轮回、超度或入地狱的权力。之后被公家定为邪教,并遭明令禁止[77]。 禅宗与文学[编辑]随着禅宗的弘扬,除众多佛僧外,大量的文学家都有上佳的禅诗禅作,其中包括唐朝的王维、孟浩然,宋朝的苏东坡等[78]。 禅宗与绘画[编辑]禅宗中的经典绘画汗牛充栋,其中最著名的作品之一是宋朝的廓庵师远的十牛图。其为中国佛教禅宗修行的图示,并有许多版本。牧牛图颂通常由颂与图组成,颂自身有时又包括一短序。自宋代以来,这类作品很多,其中有三种很为时人留意。其作者分别为清居、廓庵、自得。清居的是五图,廓庵的是十图,自得的则是六图。在这几种作品中,廓庵的显然最为完备,它包括图、颂与序三部[79]。亦有认为十牛图为宋代廓庵师远改作清居禅师八牛图而成。现在流传较广的有宋朝廓庵师远与普明禅师的版本各有十幅。其主要表达了禅宗的摒弃我执、心性妙圆的理念。 禅宗与饮食[编辑] 受禅宗影响,亚洲中国、日本、韩国、越南等地方都有素食斋房,并形成独特的菜系风格[80]。比如在日本的许多庙里如南禅寺、大德寺及天龙寺等都有提供[81]。 相关条目[编辑]注释[编辑]

参考[编辑]

研究书目[编辑]

外部链接[编辑]

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||